閱讀警告:以下內容均有經過 ChatGPT 進行內容擴寫與潤飾

🎮 中文成語接龍遊戲:從命令列走向非同步 GUI 的進化

做第二個專案的時候,想著要進行更進一步的練習和應用,當時正好學到了資料庫相關的內容,生活中的經驗則讓我回想起文字接龍遊戲的記憶,於是決定就將這個遊戲透過 Python 實踐看看。

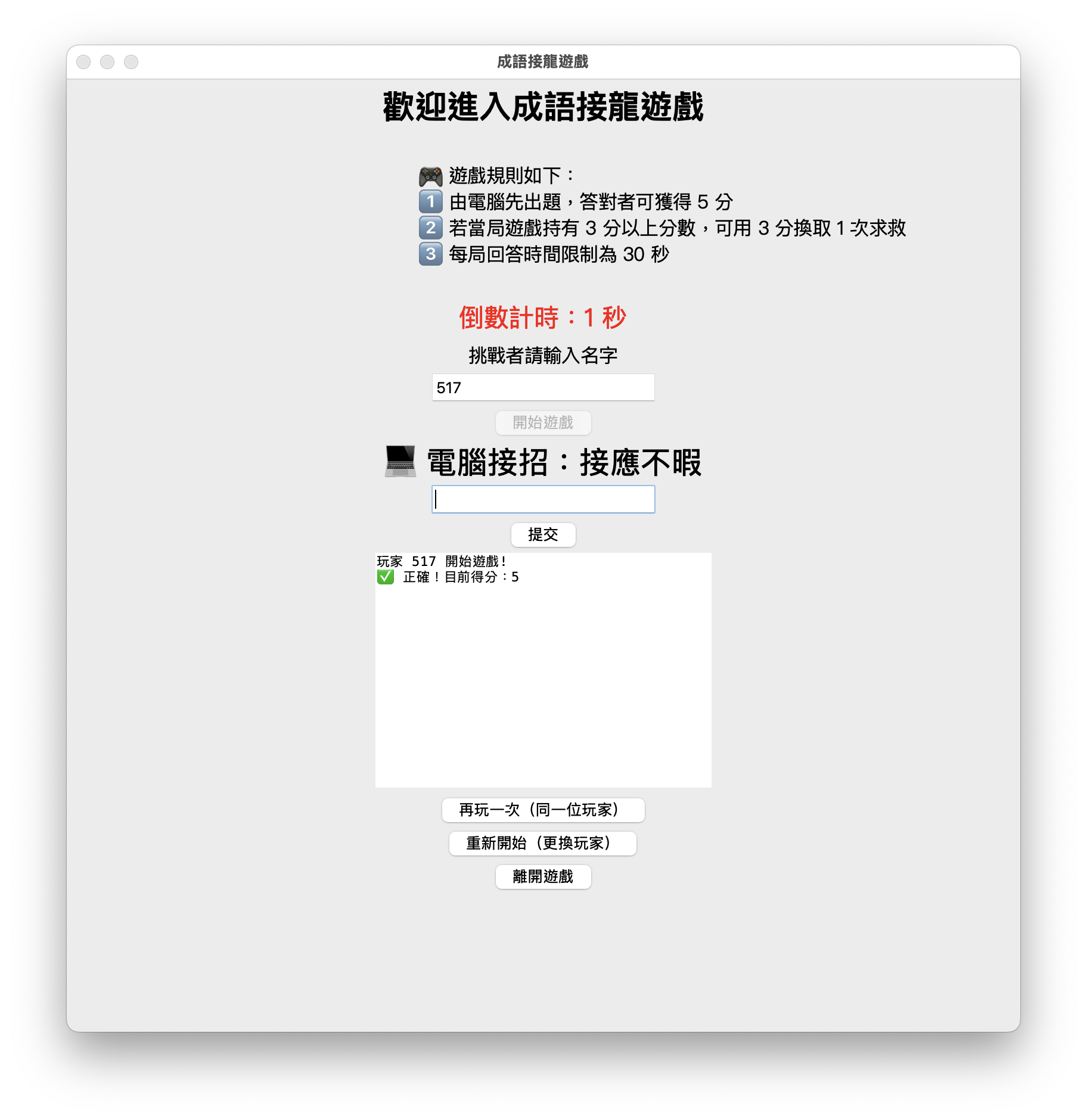

附上遊戲畫面截圖:

題外話,我甚至在拿到成語典的資料後,才發現很多日常中說的詞語,其實都不能算是成語,以至於當我在測試遊戲時,我其實得開著成語典的資料邊查邊玩,才不會在第一輪就輸給電腦 😅。這個發現也讓我有了後續想法:或許之後能把遊戲資料庫擴充成一般詞語的接龍機制,讓遊戲更有彈性與樂趣!

這個專案的開發最想分享的兩個挑戰如下:

🧱 CLI 與 GUI:不同程式設計思維的實戰轉換

專案的兩個主要入口分別是:

main.py:命令列介面(CLI)版本idiom_chain.py:圖形介面(GUI)版本

最初是從 CLI 版本著手,讓我專注在遊戲邏輯與資料庫查詢整合上。這時使用者透過文字輸入接龍內容,程式依序回應結果,整體流程是線性、可預期的。

但進一步希望讓遊戲具有作品感時,便開始嘗試 tkinter 圖形介面的開發。GUI 架構主要由 idiom_chain.py 啟動,並整合以下模組完成完整邏輯:

game.py:成語接龍規則與邏輯判斷(例如檢查是否能接、誰勝誰負)idiom_database.py:從資料庫中查詢是否為合法成語,以及可能的接龍結果game_manager.py:協調 GUI 控制流程,例如電腦回合、倒數計時結束後自動判定輸贏records_database.py:儲存玩家與電腦的勝場紀錄game_timer.py:提供非同步的倒數計時功能

相對於 CLI 的「指令 → 回應 → 結束」流程,GUI 則是事件導向(event-driven),每一次的使用者輸入、電腦出手、倒數結束都可能隨時打斷目前流程,這讓我必須將邏輯與畫面顯示層拆開設計,並確保模組間的解耦。

⏱️ 非同步倒數計時:從卡住畫面的問題,到 asyncio 的穩定解法

一開始我在開發 CLI 版本的時候,就嘗試加入「每回合限時 30 秒」的倒數計時功能。當時我用 threading.Thread() 來處理背景倒數,理論上它能在不阻塞主程式的情況下進行計時。

但實際執行時卻發現問題很多:

- 倒數計時會卡住,導致使用者沒辦法順利輸入成語

- 有時候會同時啟動多個計時器,導致畫面上倒數數字重複跳動或混亂

- 雖然是 CLI 環境,但仍能感受到同步執行的限制和混亂

後來我改用 Python 的 asyncio 非同步協程來重寫倒數邏輯,成功讓 CLI 的倒數計時變得更穩定且準確。

等到進入 GUI 版本(用 tkinter 製作)後,我就直接延續這個非同步寫法,並進一步在 game_timer.py 中封裝成獨立模組,與畫面互動的部分也同步精進。

這樣做有幾個好處:

✅ 為什麼選擇 asyncio?

- 不會卡住畫面:倒數過程中,主畫面還是能正常顯示與操作,不會被暫停

- 可以中途取消倒數:若玩家在時間結束前就輸入好答案,可以立即取消計時器,避免出現「時間到了但已經完成」的錯亂

- 更適合單執行緒的 GUI 應用:不像 threading 需要處理跨執行緒的問題,asyncio 可以在同一個主流程內就完成任務切換,對 GUI 來說更安全

這個實作讓我更加理解了「同步 v.s. 非同步」的核心差異:

| 類型 | 說明 |

|---|---|

| 同步(Synchronous) | 一次只能做一件事,等前一個動作做完才能進下一步 |

| 非同步(Asynchronous) | 可以在等待操作(如 sleep, I/O)時執行其他任務,提升效能與互動性 |

非同步程式設計一開始不太直觀,但實際操作過後,特別在 asyncio + GUI 結合下,真的讓我感受到其強大與必要性。

這兩個面向(GUI 架構與非同步控制)不只讓我加深對 Python 事件處理與協程模型的理解,也成為我未來想開發更大型互動式應用的重要基礎。

接下來我也會思考如何將這個專案進一步發展為 Web 應用,並可能嘗試與 Django 結合,讓這個遊戲能夠分享到網路上與更多人互動 🎯